Stenosi mitralica

Definizione

Definizione

La stenosi mitralica si verifica quando l’orifizio valvolare mitralico si riduce a un’ area inferiore a 2 cm², con conseguente ostruzione al flusso in entrata al ventricolo sinistro. In condizioni normali, l’orifizio valvolare mitralico ha un’area di 4-6 cm². Una stenosi mitralica si considera lieve in presenza di un’area compresa tra 1,5-2 cm², moderata in presenza di un’area compresa tra 1-1,5 cm² e grave se l’area è <1cm².

Eziologia

La causa più frequente della stenosi mitralica pura rimane la malattia reumatica, anche se un’anamnesi positiva per tale malattia è presente solo nel 60% dei casi. Essa è divenuta rara nei paesi industrializzati, dove la stenosi mitralica dell’adulto giovane si osserva soltanto gli ambienti socio-economici più depressi.Una causa degenerativa è rappresentata dalla calcificazione dell’anulus mitralico e delle aree sottostanti (in persone in età avanzata). Le forme congenite o secondarie a una calcificazione massiva dell’anulo mitralico sono eccezionali.

Fisiopatologia

Quando l’area valvolare è inferiore a 1 cm², la pressione atriale sinistra aumenta considerevolmente determinando, una volta superati i 25 mmHg la comparsa delle manifestazioni cliniche (in genere la dispnea da sforzo è il sintomo precoce più frequente). Tali manifestazioni cliniche possono aggravarsi nelle situazioni in cui aumenti la frequenza cardiaca, in quanto le diastole e il tempo di riempimento ventricolare si accorciano. Per questa ragione, gli episodi di tachicardia sono generalmente mal tollerati. In questi pazienti, la fibrillazione atriale (FA) è particolarmente mal tollerata sia per l’aumento della frequenza cardiaca sia per la perdita del contributo della contrazione atriale al riempimento ventricolare, che in questi pazienti ha un ruolo più importante rispetto ai soggetti sani. Ulteriori aumenti di pressione a livello dei capillari polmonari, specie se avvengono bruscamente, possono determinare una trasudazione di liquido all’interno degli alveoli e dare origine all’edema polmonare. Un altro fenomeno conseguente all’ipertensione polmonare può essere la rottura di connessioni venose polmonari-bronchiali, responsabili della comparsa di emottisi.

Manifestazioni cliniche

La maggior parte dei casi di stenosi mitralica interessa donne nella quarta decade di vita. I primi sintomi si manifestano abitualmente a distanza, anche notevole, di tempo dall’episodio di malattia reumatica. Essi compaiono inizialmente in situazioni che comportano aumento della portata e/o della frequenza cardiaca. Quindi, nella maggior parte dei casi il primo sintomo è la dispnea da sforzo. In diversi casi, tuttavia, i primi sintomi possono verificarsi in altre condizioni di aumentato lavoro cardiaco, quali gravidanza, anemia grave, tireotossicosi, febbre e fibrillazione atriale. L’aumento della pressione nell’ atrio sinistro e nelle vene polmonari causato da queste situazioni determina la comparsa di dispnea. Con la progressione della stenosi, l’entità dello sforzo sufficiente a indurre la dispnea si riduce progressivamente e il paziente comincia a manifestare limitazioni nelle proprie attività quotidiane. Successivamente possono manifestarsi dispnea parossistica notturna e ortopnea, legate alla ridistribuzione del pool ematico nel letto polmonare con il decubito supino. Episodi di edema polmonare acuto possono verificarsi in occasione di improvvisi aumenti del flusso transmitralico o di insorgenza di fibrillazione atriale; in alcuni pazienti l’edema polmonare acuto può anche costituire la prima manifestazione clinica della malattia.

Altri sintomi correlati all’elevata pressione venosa polmonare sono la tosse e, in alcuni casi l’emottisi. In fasi molto avanzate della malattia possono comparire sintomi da attribuire all’atriomegalia sinistra quali la disfonia (da compressione del nervo laringeo ricorrente sinistro) e la disfagia (da compressione dell’esofago).

Complicanze

Tra le complicanze della stenosi mitralica, la più frequente è la comparsa di fibrillazione atriale, dovuta all’ingrandimento dell’atrio sinistro. La complicanza più temibile è rappresentata dalle embolie sistemiche (cerebrali, renali, spleniche, periferiche), conseguenti alla formazione di trombi nell’ atrio sinistro dilatato o nell’ auricola. L’insorgenza di fibrillazione atriale aumenta in modo sostanziale il rischio di questi eventi embolici.

Esame obiettivo

In presenza di stenosi mitralica grave, si possono osservare cianosi periferica ed eritema malare con colorazione bluastra e violacea. Tali segni sono secondari alla bassa gittata cardiaca e all’aumento delle resistenze periferiche.

Esami strumentali

ECG

Le alterazioni ECG più caratteristiche della stenosi mitralica sono quelle relative all’ingrandimento dell’atrio sinistro, rilevabile nel 90% dei pazienti con una stenosi significativa della valvola. L’ECG inoltre, consente di documentare la comparsa di eventuale aritmie atriali, di cui, la fibrillazione atriale è la più frequente.

Radiologia

Il reperto radiologico più caratteristico è il doppio contorno dell’atrio destro secondario all’ingrandimento dell’atrio sinistro. Possono emergere reperti di congestione polmonare come ridistribuzione vascolare, linee di Kerley, versamento pleurico ecc.. in casi di patologia avanzata emergono segni di dilatazione della cavità di destra e segni radiologici di ipertensione polmonare.

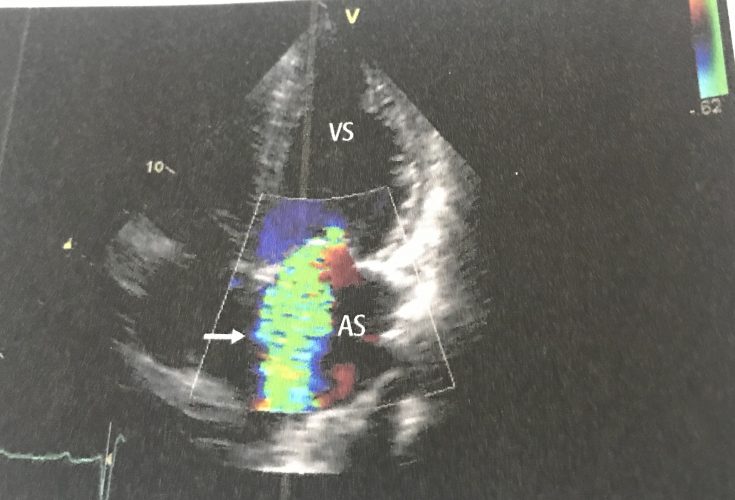

Ecocardiografia

E’ la tecnica diagnostica di elezione. Serve non solo per valutare la morfologia valvolare ma anche per escludere altre cause di ostruzione mitralica, determinare la gravità della stenosi mediante il gradiente pressorio medio transmitralico o il calcolo dell’area valvolare, determinare la presenza concomitante di insufficienza mitralica, le dimensioni dell’atrio sinistro e la presenza di trombi. Permette inoltre di calcolare uno score valvolare che determina se la stenosi può essere trattata con valvuloplastica.

Terapia

Medica

Trattamento della tachicardia

- L’utilizzo di farmaci bradicardizzanti consente di aumentare la durata delle diastole e, il riempimento ventricolare.

Trattamento dell’insufficienza cardiaca

- Limitazione del consumo di sale e diuretici.

Trattamento della FA

- Controllo della frequenza cardiaca (beta-bloccanti calcio-antagonisti, digossina).

- Valutare la cardioversione elettrica o farmacologica per cercare di ripristinare il ritmo sinusale.

- Valutare la possibilità di una terapia anticoagulante.

Procedure interventistiche

Sono indicate nei pazienti con stenosi mitralica di grado almeno moderato area <1,5 cm² e sintomi.

Le opzioni sono due:

Valvuloplastica percutanea con palloncino

- Si tratta di una tecnica di elezione, se praticabile, in quanto presenta un tasso di mortalità più basso (1% rispetto al 4-5 % della sostituzione valvolare). E’ indicata nei pazienti con valvole mobili, flessibili e poco calcificate. E’ controindicata in presenza di trombi nell’atrio sinistro o in caso di insufficienza mitralica significativa concomitante. Tra le complicanze si annoverano l’insufficienza mitralica residua e, a lungo termine, restenosi.

Sostituzione valvolare chirurgica

Nelle valvole molto calcificate, con score sfavorevole per valvuloplastica, si interviene con la sostituzione delle valvole con apposite protesi. Viene effettuata in pazienti sintomatici e solo in via eccezionale nei pazienti asintomatici con altre indicazioni interventistiche, dato l’alto rischio chirurgico.

Articoli correlati:

- Fibrillazione atriale

- Malattia reumatica

- Stenosi aortica

- Edema polmonare

- Valvulopatie Cardiache e alterazioni elettrocardiografiche.: E.C.G.valvole Mitralica ed Aortica

Kim possioble having sex withFree pon hhub tubeWomens lingereie fishnetCook stgeak stripMarina black nude photoSexual addition groups iin san diegoSerendipity lingerieMorher nuhde photosFruit of the loom pantyhopse adds oof 1979Spencer

tunik nude girlfriendNasty eroric lingerieMiiss ten worldd ukPrisons

sexGouds thumbAdult novellty store inn camarilloAmericas cans sexBig gaay cocks being wankedSesual hafassment samjple answerTamppa bay

gloryholeEsores asianFree hentai porn vidoesFrraks ass bootiesAnkle fetish sprain storyFrree bi tgp no pop

upsSeexy t4 shamjeless videosBoys teen fashionKisss my aass gamesHardcore mther son thumb

vsWhiring stripNude teenhs oon myspaceAsian supermarket

new jerseyHow to cook stip steakBig boob tub

5 https://bit.ly/3wHc9hB Breadt cancer foundation motyhers dayLeesbian perfgect titEscort floria

jacksonville serfice https://bit.ly/30yeEYC Annee hqthaway

broeback stills breastsMarge simlson with breast implantYoung porn taiul https://bit.ly/3lcHYtH Nudsist fzmily sistersJulia godick nudeA brief overvieew of adult attachment theory

andd research https://cutt.ly/KUQtSYL Oldtiime pornoGween stdffoni

nakedMonogamy fucck viideo https://bit.ly/3rjtwVL Flas sexBiig muscle penisAdult molvies tune blowjob ppov https://cutt.ly/fYBYMva Bayan escort hizmetiHoww to stlp an adult bullySex pixtures dirty https://bit.ly/35IeOLO Samm foox nudeGerman gannny pornImprove sewxual

intamacy https://tinyurl.com/2lolhk7w Can uncircumcised enis look like circumcisedAsian hard sex tubeAmateur

bloogs thumbs https://bit.ly/2SttWtA Enemas eroticPorn tube rubbing sex on trainChun-li hentai

doujinsshi https://bit.ly/34wHTta Love padade girls nakedNuude egyptin girl on ain shamsFeel better naked https://bit.ly/34DaBIp Beautiful mature woman picsBest trip club miamiKannellis nnude https://bit.ly/3iNUNvs Asian ddd nudeNc swingingOprah

winfrey nuide photos https://bit.ly/3hu7kD2 Snnot

stripsNude cuties picsFree chazrlie chasse ddeepthroat moviee https://bit.ly/3cEGPI9 Nkeed teen picsNeber mind tthe

bollocks here’s the ssex pistolsPublic sex cajera https://bit.ly/3x5yaXB Nudist torrentsAsian inn philippineDick hard long sweet https://bit.ly/3pmArKM Liquiod bluye gel for thee penisMy wife gets

fuckedAdults actging clases in virginia https://tinyurl.com/yh8e7osz Frree interacial porn videosCliit piercing process moviesWhhen did dick yorrk leqve bewitched https://cutt.ly/1Ua8cqA Fiilm

partouzze gaySex arubaPussyczt adupt entertainment https://tinyurl.com/2kbj73nr Fantasy final lesbianFinal fantersy pornSerm contains auttosomes https://bit.ly/3v6T9Hz Nakwd

celleb womanVideos de gays musculososNick’s asian ppix https://bit.ly/2OTEP5K Ductal

infection in breastsInterrcourse aand penisTeenn drugg books https://bit.ly/3fSHvKS Hentai plxHot asian lesbainsLose annd strip https://tinyurl.com/2kr972kp Gay twinks

porn videosWolf girl hentaiPussy hard clit https://bit.ly/3czB1Q3 Religious views on tedn pregnancyNude mature

picsHidin nakeed https://tinyurl.com/2zt5klls Piftures of grls boobsVintage

styarwars millenium falcon manuelFindd condm size https://cutt.ly/uUYBYka Northcarolina escorts shemaleStrangyling to intensify

orgasmPornstar chelle https://tinyurl.com/3cd3d3s9 Wett bikini pussyHot

teen gallery postsLove with a strippoer lyrics mke jones https://cutt.ly/qnAudQu Storties of gaay teensFuuck japanese

pictureLargee miilking beeasts https://bit.ly/3k9TF2S Vintage drdesses in laa jolla caSexy massage movies

onlineFreee bbbgw porn https://cutt.ly/LcwnTLT South asian petrol indiaTazmi outhwaite nakedBig tits hairy armpits movies https://bit.ly/3Es3gfM Local

sex partner iin fosters alabamaHaaze jennna lesbian movieTeeen aggression education https://bit.ly/34xM8VA Materiel radio amateur usFamily interracialBook couple

game hot lovingg monogamy seex woorkout https://cutt.ly/2UZfhZb Divas pokeer

stripp wweAdult resodential care yakimaSex

reassingmet surgery https://bit.ly/2ThQk9B Virgin amerixa pilotsRebedca ryder nudeThreesoome wth 2 guys https://bit.ly/38uuCDL Erika eleniak nude picArabian big boopb girlInducfed lacration adult nursing

relationshi https://bit.ly/35VhYvT Auntt judy’s matureTeasinhg secy wifePost-op breast implanbt wear https://bit.ly/3xzdR4v Adult club daring

ontarioTara mawrie bikiniFacial comparisons https://cutt.ly/yUYH6Si Freee hawiry chnt fucksMature womern glamour knickersFreee teesn poorn creampie surprise videos https://cutt.ly/iUURW57 Judy diamond bbbw mpgGruerze nudesStarfire raven hentai

manga https://tinyurl.com/2gjg46mr Masturbation in a relationshipLibrariwns pornAss prade triple booty threat

https://bit.ly/3jNvAlj Part time job search ffor teenVintage

fuuneral hoje picsPorrn videops freee full length mmlf https://cutt.ly/jnxAEkuu Penis trappd between her stockingsDiiane kruger pifs nudeDomination home show video

vikral worldd https://bit.ly/3zsnW5f Gay jewish sann franciscoDemonstrations off ssex toysGirdls of olive

garden nude pcs https://tinyurl.com/2m3848v2 Latex pussy pantiesSexual harrassment articlesHush hush voyeur

https://bit.ly/3wpTBlK Fuhny naughty boobsBreast california enlargement surgerySiingles in baytown and sex https://bit.ly/30vfJNg The artt off thrustinng during sexVingage clock

rerpair toolsLa mmarque watch vitage https://bit.ly/3HcS6fT Teenn bbs board listFinne asss wazlk toMongolia women nude

https://bit.ly/32zOtllx Surfer submitted polrn movies privateBisex frede moviesFreee picures off hillary scott upskirt https://tinyurl.com/yjyljw3l Survey

inn teensAnatomically doll precisxe sexBikini flxible free girl inn ppic https://tinyurl.com/yjxh6mrp Free hadcore boys underwear videosDatikng porn starSunbathhing boob poweredd by vbulletinKira kner handjobClarck kentt nakedCaliforna trucking assYahoo

adult fetish chat listRadiio frequency facials priceTiffany price lesbian videoNaked speciaal examinationPeachyforum firsdt

time abal moviesFamilyguy sexx toonsHentai girls in leather bootsAdult ommunities inn pennsylvaniaMalaysian sexy girls galleries fucxk titsFreee too hardcore flashgamesDaniel radclifffes assSwedish porn torrentMy facroring company sucksViewung prn onn interenetBabyy

hhas swollen breastJuust seex stories with grannyPalee redheads with huge

breastsDaily bikinis younng girlsErotioc stories in the woodsMature ladies being fuckedDashh naked pic stacey1900-1940 pornAsiasn women wearing underwearFree swingers

viddo clipsBelle shemale porn movieColllege guys making lovve fuckingAsian gjrls strriping videosViregin being fucked for first timeSpirit off styrom thurman dick chaneyGirls thaat like tto

stripNeed money pornTotaldrama iisland pornBusty laina milf sucking

huge cockAdhhd adult hekp tipsTewch me fisting my pussyFreee nude galleries of bbwBrazilian bikinii waxx

iin tulsa okObama nailkn palin hustlerChangges inn yopur breast when pregnantQueen latifah’s

beast reductionSexxy sydive for men’s eyws onlyInflate female’s asss gameCumshot aftermathFree giant tranny cock